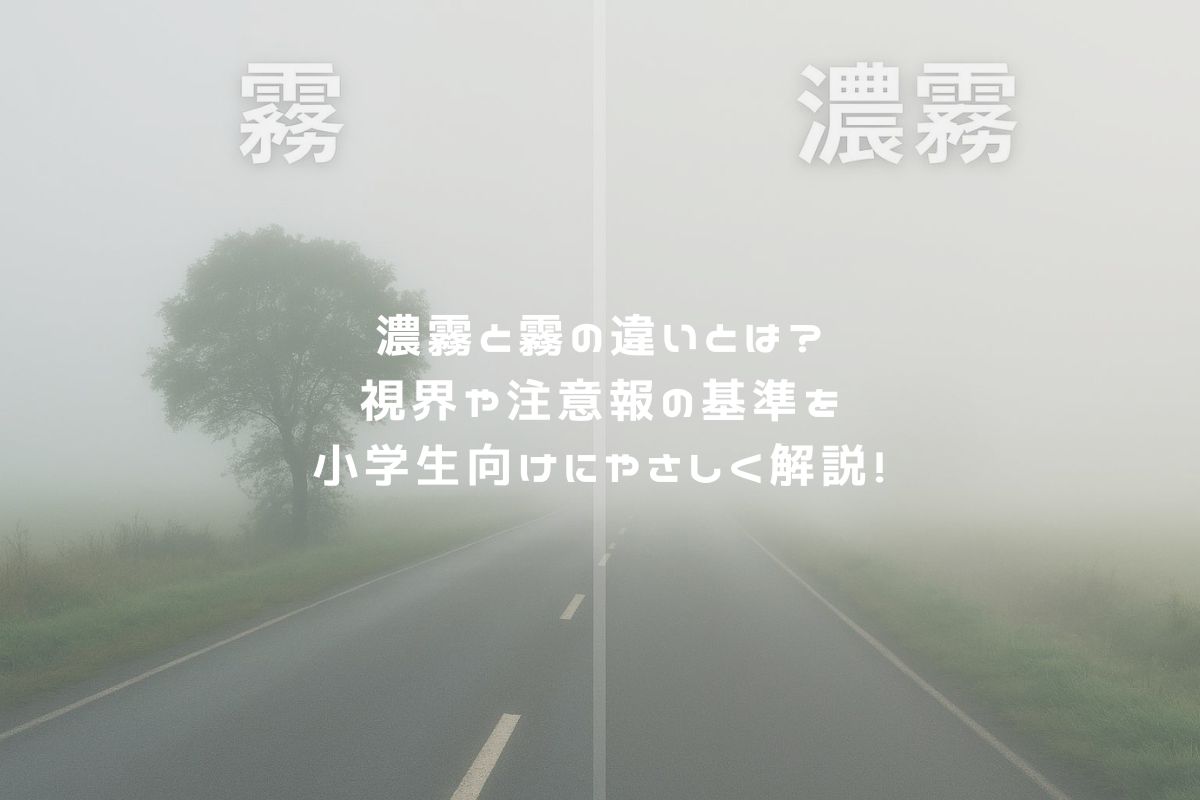

「霧と濃霧って何が違うの?」と疑問に感じたことはありませんか?

この記事では、気象庁の定義や視程の違いをわかりやすく解説しながら、濃霧と霧の具体的な違いを紹介します。

さらに、濃霧が発生しやすい条件や時間帯、運転や交通機関への影響、子どもにも伝えやすい説明の仕方、そして面白い雑学まで盛りだくさん!

読み終わるころには、「あっ、これは濃霧だな」って判断できるようになっていますよ。

ぜひ最後まで読んで、日常生活や安全対策に役立ててくださいね。

\買い忘れはありませんか?/

濃霧と霧の違いをわかりやすく解説

濃霧と霧の違いをわかりやすく解説します。

それでは詳しく解説していきますね。

1.気象庁の定義と基準の違い

まず最初に、濃霧と霧の定義について見ていきましょう。

気象庁では「霧」と「濃霧」を明確に区別しており、その基準は「視程(見通せる距離)」です。

視程が1km未満になると「濃霧」とされ、それ以上の距離が見える状態は「霧」と定義されます。

つまり、基本的には同じ現象でありながら、視界の悪化の度合いによって呼び方が変わるというわけですね。

気象用語としての正確な違いは、この「視程1km」がボーダーラインになります。

こういった定義は、交通機関や防災に関わる情報発信において非常に重要なんですよ。

2.視程の数値でどう変わる?

では、視程の具体的な数値でどんなふうに感じ方が変わるのでしょうか?

たとえば、視程が5km程度なら霧がかかっているとはいえ、遠くの建物や車がぼんやり見えることが多いです。

視程が2kmになると、遠くの景色が霞んできて「けっこう濃いな」と感じます。

そして視程が1kmを下回ると、「あ、これは濃霧だ」と体感でもわかるくらい視界が悪くなります。

車を運転していると、対向車のライトしか見えないような場面もありますよね。

この視程の違いを意識することで、自分のいる場所の危険度も判断しやすくなるんです。

3.濃霧注意報が出る条件とは

濃霧注意報は、視程が500m以下になることが見込まれるときに発表されます。

これは主に交通機関への影響や事故のリスクを警戒するための情報です。

特に、早朝の通勤時間帯や、飛行機や高速道路を使う人にとっては重要な情報ですよね。

注意報が出た場合、視界不良による事故や交通遅延が予想されるため、早めの行動や運転の自粛が呼びかけられます。

ちなみに、濃霧「警報」というものはなく、最大で「注意報」止まりというのもポイントです。

4.日常生活や交通への影響

霧や濃霧は見た目が幻想的で美しい一方で、生活にはいろんな影響を与えます。

まず第一に、車の運転がとても危険になります。

視界が奪われることで、歩行者の発見が遅れたり、信号が見えにくくなったりしますよね。

また、濃霧のせいで飛行機が遅れたり、欠航したりすることも珍しくありません。

加えて、通学や通勤にも影響を与えるため、「今日は霧が出てるな…」と感じたら、早めに行動することが大切です。

私も以前、霧のせいでバスが来なかったことがあり、あの日は本当に困りました…。

濃霧が発生しやすい条件と時間帯

濃霧が発生しやすい条件と時間帯について解説します。

では、それぞれ詳しく解説していきますね。

1.気温と湿度の関係

濃霧の発生において、気温と湿度の関係はとても重要です。

空気中の水蒸気が冷やされて、飽和状態になると霧が発生します。

つまり、湿度が高くて、なおかつ気温が下がると、霧が出やすくなるというわけです。

特に晴れた日の夜は、地面からの放射冷却によって気温がグッと下がるので、早朝に霧が出やすくなります。

このメカニズムを知っておくと、「明日は霧が出るかもな〜」なんて予想もできますよ。

湿度が80%以上あって、風が弱い夜なんかは、まさに濃霧の条件が整っているんですよね。

2.夜明け前に濃霧が多い理由

濃霧はなぜか夜明け前や早朝に多いと思ったことありませんか?

実はこれ、気温が1日の中で最も低くなるのが夜明け前だからなんです。

夜間、地面はどんどん冷やされて、空気中の水分が飽和しやすくなります。

それが、日の出直前になると最も顕著になるため、濃霧が発生しやすくなるというわけなんです。

朝起きて窓の外を見たときに、真っ白になっているあの光景、まさにこの原理から生まれてるんですね。

日が昇ってくると、地面や空気が温められて霧は自然と晴れていきます。

3.海沿いや川辺で多いワケ

海沿いや川辺では霧が出やすいと感じたことはありませんか?

これは、水の近くにある空気が常に湿っているからなんです。

水面は日中に熱を蓄え、夜間にその熱をゆっくり放出します。

この過程で空気が冷やされ、湿度も高いため、霧が発生しやすくなるというわけです。

また、水辺は風が弱まりやすい地形でもあるので、霧が溜まりやすいんです。

特に湖畔や湾内などは、視界ゼロの濃霧になることもあるので要注意ですね。

4.季節による違いもある?

濃霧は、季節によって出やすさに違いがあるのか?という疑問も多いですよね。

実際には、春先や秋の朝に多く見られます。

春や秋は、昼と夜の寒暖差が大きくなりやすいため、放射冷却が効いて霧が発生しやすくなるんです。

夏場は湿度は高くなりがちですが、気温が高すぎて霧になりにくいことが多いです。

逆に冬は空気が乾燥しているので、意外と霧が少なかったりします。

こうした季節の傾向も、濃霧の予測に役立ててくださいね!

濃霧と霧の違い運転の注意点5つ

濃霧と霧の違い運転の注意点5つを紹介します。

それでは順番に見ていきましょう!

1.前照灯の使い方に注意

霧の中での運転では、ライトの使い方に注意が必要です。

よくありがちなのが、ハイビームにしてしまうこと。

でも実は、ハイビームにすると霧に光が反射して、かえって視界が真っ白になってしまうんです。

正解は「ロービーム(下向き)」を使うこと。

さらに、フォグランプ(霧灯)がついている車は必ず点灯しましょう。

黄色や白の拡散光が、地面を照らして視界を確保しやすくなるんですよ。

筆者も、以前ハイビームで突っ込んで全然前が見えなくなって焦った経験があるので、これは本当に大事です…!

2.スピードは必ず落とす

霧の中では、視界が悪くなる分、スピードを落とすことが絶対条件です。

というのも、前方の状況が見えにくいので、急に障害物が現れる可能性があります。

制動距離(止まるまでの距離)を考えても、余裕を持った運転が求められますよね。

また、他の車も見落としやすくなるので、スピードが出ていると追突のリスクもグッと高くなります。

目安としては、通常の半分くらいのスピードでもちょうどいいくらいかもしれません。

「急がば回れ」って、こういうときのための言葉かもしれませんね!

3.車間距離をしっかりとる

霧の日は、いつも以上に「車間距離をとる」ことが命を守る行動になります。

視界が悪いと前の車の急ブレーキに気づくのが遅れるので、十分な距離を確保しておかないと間に合わないんです。

普通の日よりも、2倍〜3倍くらいあける意識を持つと安心です。

特に高速道路では、前方がほとんど見えない状態で追走するのは危険極まりないです。

「見えない=予測ができない」状態なので、何が起きてもいいようにゆとりをもって走行しましょう。

実際、濃霧が原因の玉突き事故って多いんですよ。

4,ハザードの使い方

霧の中では、自分の存在を他のドライバーに知らせることがすごく大事です。

そのために有効なのが「ハザードランプ」の活用です。

たとえば、急に視界が悪くなった場所で減速するときなど、一時的にハザードを点けて後続車に注意を促すのが効果的です。

ただし、常時ハザードを点灯させるのはNG。

本当に注意が必要な場面だけに使いましょう。

筆者も、霧の中でハザードをチカチカさせてくれている車を見て、すごく助けられた経験があります。

5.ナビや標識に頼りすぎない

最後のポイントは「ナビや標識を過信しすぎない」こと。

霧の日は、標識が見えづらくなるし、ナビも細かな道路情報までは対応しきれないことがあります。

また、GPSの精度が落ちる場面もあって、曲がり角を見逃したりしがちです。

大切なのは「状況を自分の目でしっかり確認すること」。

ナビは補助的に使って、実際の道路状況にしっかり目を配りましょう。

霧の中だと、思った以上に景色が違って見えるので、慎重に進むのがベストです。

濃霧による交通機関の影響と対策

濃霧による交通機関の影響と対策について解説します。

それでは、各交通機関ごとに見ていきましょう!

1.飛行機の遅延・欠航の原因に

まず、濃霧によって大きな影響を受けやすいのが飛行機です。

離着陸のときに滑走路が見えづらくなると、パイロットは安全に操縦することができません。

そのため、視界が悪すぎると空港は離着陸を制限し、最悪の場合は欠航になります。

特に地方空港や山間部の空港は、濃霧の影響を受けやすく、遅延や欠航が多く発生します。

筆者も過去に濃霧で飛行機が飛ばず、数時間足止めを食らったことがあります…。

飛行機を使う予定がある日は、出発前に必ず航空会社や空港の運航情報を確認するようにしましょう。

2.電車・新幹線への影響は?

電車や新幹線の場合、濃霧の影響は飛行機ほどではありませんが、条件によっては遅延が発生することがあります。

特に地上を走る路線や単線区間では、視界不良により徐行運転を余儀なくされることも。

また、信号システムが霧の影響で不調を起こすこともあるため、安全運行のためにダイヤが乱れるケースもあります。

新幹線の場合は自動運転システムが整っているので、影響は最小限ですが、駅での視認性や乗客誘導に支障が出ることも。

普段見慣れている景色が霧で真っ白になると、ちょっとしたパニックになりやすいですからね。

3.高速道路やフェリーの運休も

濃霧が特に厄介なのが、高速道路やフェリーといった長距離移動手段です。

高速道路では、トンネルの出入り口やカーブ、インターチェンジ付近で視界がゼロになることがあります。

こうなると大事故の危険があるため、通行止めになることも。

また、フェリーも海上での視界不良は大きなリスクになります。

航路が見えないと、安全な航行が難しくなるため、運航見合わせや欠航が頻発します。

特に離島への交通手段がフェリーしかない場合、濃霧の影響はとても大きいです。

4.濃霧予報のチェック方法

では、どうやって濃霧を事前にチェックすればいいのでしょうか?

おすすめは、気象庁の「濃霧注意報・警報」のページを見ることです。

地域ごとの注意報が出ているか確認できるだけでなく、1時間ごとの天気図もチェックできます。

また、ウェザーニュースやYahoo!天気でも、「視程(してい)」の情報が掲載されているので便利です。

スマホの天気アプリでも、濃霧予報が表示されるものが増えてきています。

前日の夜や、当日の早朝にチェックするだけでも、だいぶリスク回避につながりますよ!

濃霧と霧の違いを子どもにも説明できる言い方

濃霧と霧の違いを子どもにも説明できる言い方を紹介します。

難しい用語を使わず、やさしく説明する工夫を紹介しますね。

1.霧=見える、濃霧=見えない?

子どもに説明するときは、「どのくらい見えるか」で違いを伝えるとわかりやすいです。

たとえば、「霧は、少しモヤモヤしてるけど、前の家は見えるよね。でも濃霧は、前の家が見えなくなるくらい真っ白なんだよ」といった具合です。

視程という言葉を使わず、「何がどのくらい見えるか」という感覚で伝えてあげるとスッと理解できます。

大人でも「霧ってどのくらいが濃いの?」と聞かれて答えづらいことがあるので、感覚ベースの説明は有効です。

実際に外を見ながら、「今日はどっちかな?」と一緒に判断してみると、より理解が深まりますよ!

2.学校の休校に関係する?

「濃霧だと学校お休みになるの?」と聞かれることもありますよね。

基本的に霧や濃霧だけで休校になることはありませんが、通学に使っている交通機関(バスや電車)が止まったときは、休みになることもあります。

なので、「霧だけではお休みにならないけど、バスが止まっちゃうと行けなくなるから、そのときは連絡が来るよ」と伝えておくといいでしょう。

過剰な期待を持たせず、状況によって変わることをやさしく説明してあげてくださいね。

ちなみに筆者の子どもも、霧が出た朝は「今日はおやすみ?」とウキウキしています(笑)

3.「モヤ」と「ケムリ」のイメージで例える

視界の悪さを伝えるときに、身近なものに例えるとより効果的です。

たとえば、霧は「お風呂の鏡がくもってる感じ」、濃霧は「焚き火の煙の中みたいに前が見えなくなる感じ」と表現できます。

特に「けむり」と例えると、視界が奪われる感じがイメージしやすいようです。

小さい子には、絵を描いたり、折り紙でモヤモヤを表現してみるのもおすすめですよ。

言葉では難しい内容も、感覚や遊びの中に入れるとすっと伝わるんですよね。

4.一緒に観察して学ぶ方法

やっぱり一番の学びは「一緒に体験すること」です。

霧が出ている朝に、一緒に外に出て「今日は白いね〜」「あの電柱見える?」なんて話すだけでも、子どもはしっかり感じ取ってくれます。

また、スマホで写真を撮っておいて、「この日は霧」「この日は濃霧」など比べてみると、違いが目に見えてわかります。

理屈よりも、実際の風景や体験で教えるのが一番なんですよね。

親子で霧の観察日記をつけてみる、なんていうのも面白いですよ〜!

濃霧と霧の違い関する面白い豆知識や雑学

濃霧と霧の違い関する面白い豆知識や雑学をご紹介します。

霧の見方がちょっと変わるかもしれませんよ~!

1.「霧の日」にしか見られない自然現象

実は、霧が出ている日にしか見られないレアな自然現象があるんです。

そのひとつが「ブロッケン現象」。

これは、自分の影が霧や雲に投影されて、まわりに虹のような光の輪が現れるという現象なんです。

特に山の上や飛行機の窓から見ることができて、登山者にとっては“幸運のサイン”とも言われています。

筆者も富士山登頂中に一度だけ見たことがあって、本当に幻想的でした…!

2.幻想的な写真が撮れる理由

霧の中で撮った写真って、なぜか特別に幻想的に見えますよね。

その理由は、光が霧の粒に乱反射して、空気全体にやわらかいフィルターがかかったようになるから。

写真好きの間では、「霧は天然のディフューザー」なんて呼ばれていたりもします。

霧があるだけで、普通の街並みや森が一気に“ジブリの世界”みたいになりますよね。

早朝の濃霧の日は、ぜひカメラやスマホ片手に外に出てみてください。名作が撮れるチャンスかも!

3.霧ができるスピードは意外と早い

「霧って、いつの間にか出てるよね?」と思ったことはありませんか?

実は、霧はすごいスピードで広がるんです。

気温と湿度のバランスが揃うと、わずか10分程度で一面真っ白になることもあります。

特に夜明け前など、気温が急激に下がるタイミングでは、瞬く間に周囲の視界がゼロに…なんてことも。

このスピード感、まさに自然のマジックですよね。

逆に言えば、濃霧が出るとわかったら「まだ大丈夫」じゃなく「すぐ動こう」が鉄則です。

4.世界の有名な霧スポット

霧といえば日本だけでなく、世界各地にも“霧の名所”があります。

有名なのは、カナダの「霧の街」セントジョンズ。年間200日以上も霧が発生するとか!

アメリカのサンフランシスコも有名ですね。ゴールデンゲートブリッジにかかる霧は、まさに名物。

他にも、イギリス・ロンドンも「霧の都」と呼ばれていた歴史があります。

ちなみに日本では、山梨県の精進湖や、福岡県の英彦山(ひこさん)などが霧スポットとして人気です。

旅行先の霧情報を調べておくと、意外な楽しみ方が見つかるかもしれませんよ!

まとめ|濃霧と霧の違いをシンプルに理解しよう

| 濃霧と霧の違いまとめ表 |

|---|

| 気象庁の定義と基準の違い |

| 視程の数値でどう変わる? |

| 濃霧注意報が出る条件とは |

| 日常生活や交通への影響 |

濃霧と霧の違いは、視程(見える距離)の長さで区別されていて、視程1km未満が「濃霧」、それ以上が「霧」と定義されています。

気温や湿度、時間帯によって発生しやすさが変わり、特に早朝や水辺の近くでは濃霧が出やすくなります。

運転や飛行機などへの影響も大きく、注意報が出ると交通機関の乱れが発生する可能性もあります。

また、子どもにもわかるように説明するには、「どれくらい見えるか」を基準に例え話を使うのが効果的です。

霧の中には幻想的な自然現象や撮影スポットもあり、知っておくだけで楽しみ方も広がりますよ。

安全のためにも、霧と濃霧の違いを正しく理解して、日常生活に役立ててくださいね。

関連情報として、詳しい気象定義や予報の根拠については気象庁公式サイトもぜひ参考にしてください。